文化遗产是人类发展进步的历史见证,是人类文明永续传承的现实载体。随着越来越多沉睡的灵魂被唤醒,我们才能够从中了解到千百年前中国的文化、艺术、社会生活是什么模样。

如何呵护人类瑰宝?如何加强文物保护、增强文化自信?如何让人类文化遗产永续传承?已成为当下需要认真思考和亟待解决的问题。

2022年9月2日上午,国家文物局主办的“全国文物建筑预防性保护试点工作现场推进会”正式召开,落实全国文物工作会议和《“十四五”文物保护和科技创新规划》有关要求,深入推进文物建筑预防性保护试点实施,部署下一阶段工作。

国家文物局副局长关强出席会议,国家文物古迹司司长邓超主持会议。

国家文物局副局长关强出席会议,国家文物古迹司司长邓超主持会议。

陕西省文物局一级巡视员周魁英在陕西分会场线上参加会议。

本次会议旨在汇聚国内文物建筑保护领域专家、学者,共同探讨文物建筑保护领域的最新成果、评估第一批文物建筑预防性保护试点工作开展情况、讨论交流试点推进中的经验与问题,深入推进文物建筑预防性保护工作。

本次会议旨在汇聚国内文物建筑保护领域专家、学者,共同探讨文物建筑保护领域的最新成果、评估第一批文物建筑预防性保护试点工作开展情况、讨论交流试点推进中的经验与问题,深入推进文物建筑预防性保护工作。

西安城墙是全国首批预防性保护实践单位。西安城墙管理委员会副主任吴春在本次会议上作西安城墙(西南区域)预防性保护工作阶段总结报告。西安城墙预防性保护试点工作总结出的多项经验得到国家文物局领导的高度评价。

西安城墙是中国现存历史最悠久、规模最宏大、保存最完整的古代城垣建筑之一,是第一批全国重点文物保护单位,并作为“中国明清城墙”项目成员单位列入《中国世界文化遗产预备名单》。

西安城墙是中国现存历史最悠久、规模最宏大、保存最完整的古代城垣建筑之一,是第一批全国重点文物保护单位,并作为“中国明清城墙”项目成员单位列入《中国世界文化遗产预备名单》。

2020年12月,为进一步做好文物建筑预防性保护工作,探索不可移动文物预防性保护体系建设,国家文物局启动全国文物建筑预防性保护试点工作,西安城墙被选为首批试点单位之一。

2020年12月,为进一步做好文物建筑预防性保护工作,探索不可移动文物预防性保护体系建设,国家文物局启动全国文物建筑预防性保护试点工作,西安城墙被选为首批试点单位之一。

近年来,西安城墙在文物保护的理论和方法技术上有了更多探索,对建筑遗产的预防性保护探索也在逐步增强。

近年来,西安城墙在文物保护的理论和方法技术上有了更多探索,对建筑遗产的预防性保护探索也在逐步增强。

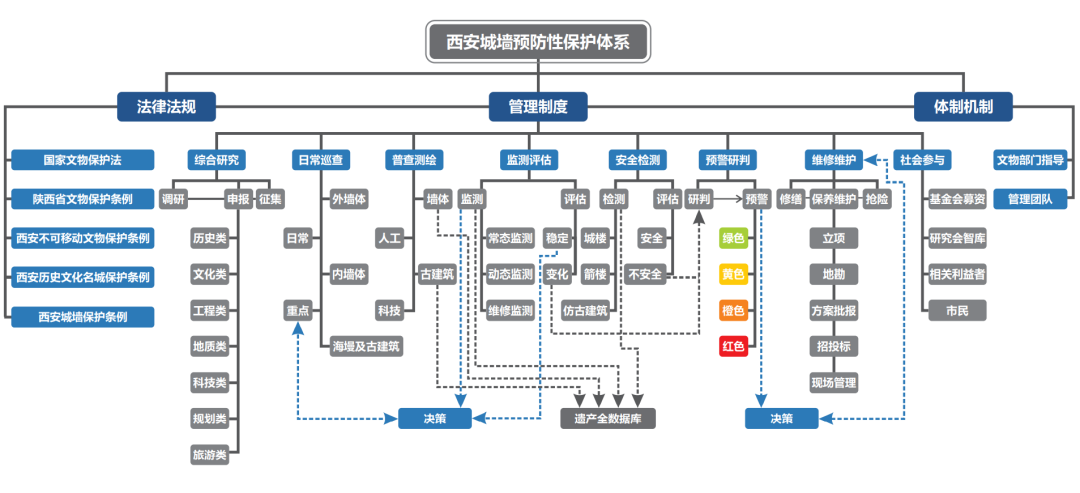

如今,西安城墙已经全面建立起科学化、规范化、制度化的预防性保护体系,为阅尽风雨沧桑的古老城墙夯实安全基础、筑牢安全防线,继续守望城市的发展。

随着对以往修缮工程的不断回顾与反思,西安城墙率先创新实行了“1+n”巡查工作模式:“1”是负责巡查工作的文保部门,“n”则是城墙管理机构全体职工乃至普通游客及市民。发动集体力量,全员参与巡查,加强监督检查力度,做到发现及时、汇报及时、应对及时。

2、8000余个监测点位全覆盖

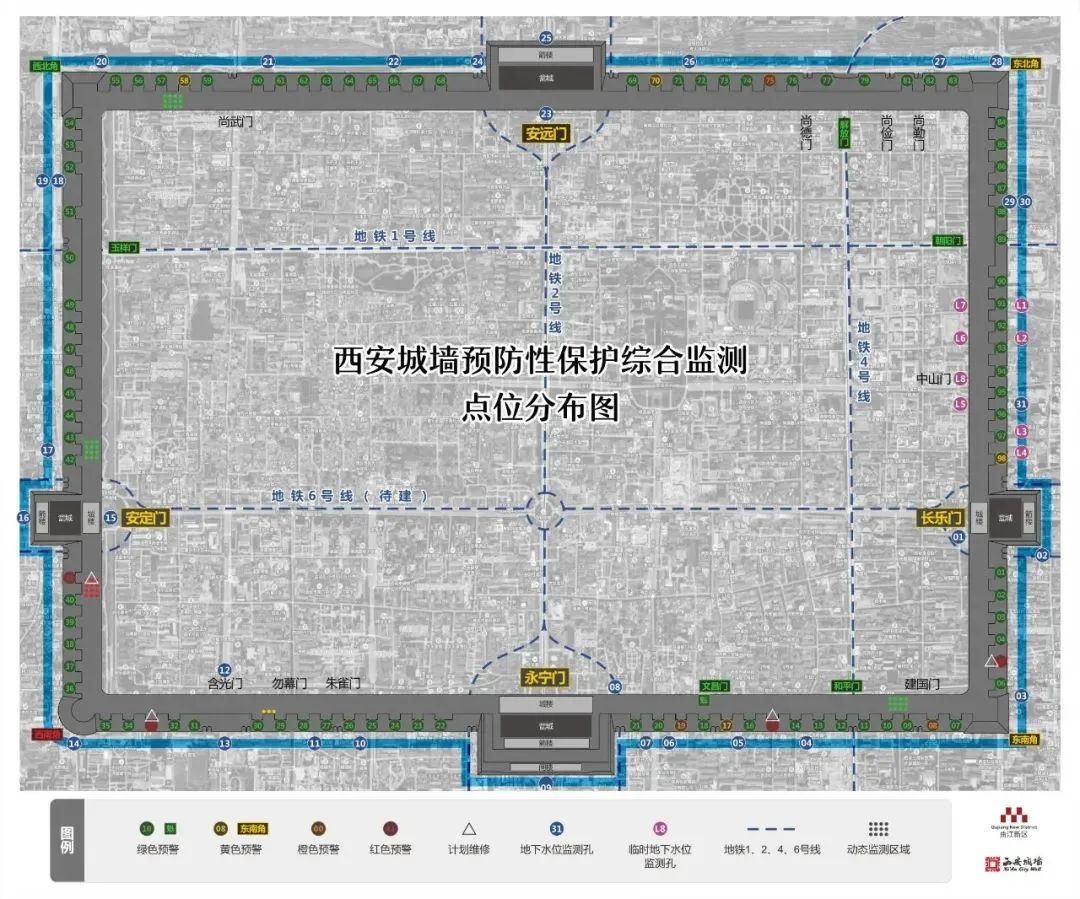

为全面、及时地掌握城墙病害及发展趋势,做到早发现,早应对,西安城墙与专业团队共同探索出监测经验——人工巡查+监测+研判,实时掌握病害情况。

截止目前,已经做到了墙体、古建筑、周边水体、地铁、游人行为等监测全覆盖,点位8000余处。这些监测措施从城上到城下、从文物本体到游客行为,基本做到了全覆盖,为城墙的预防保护提供了详实的科学依据。

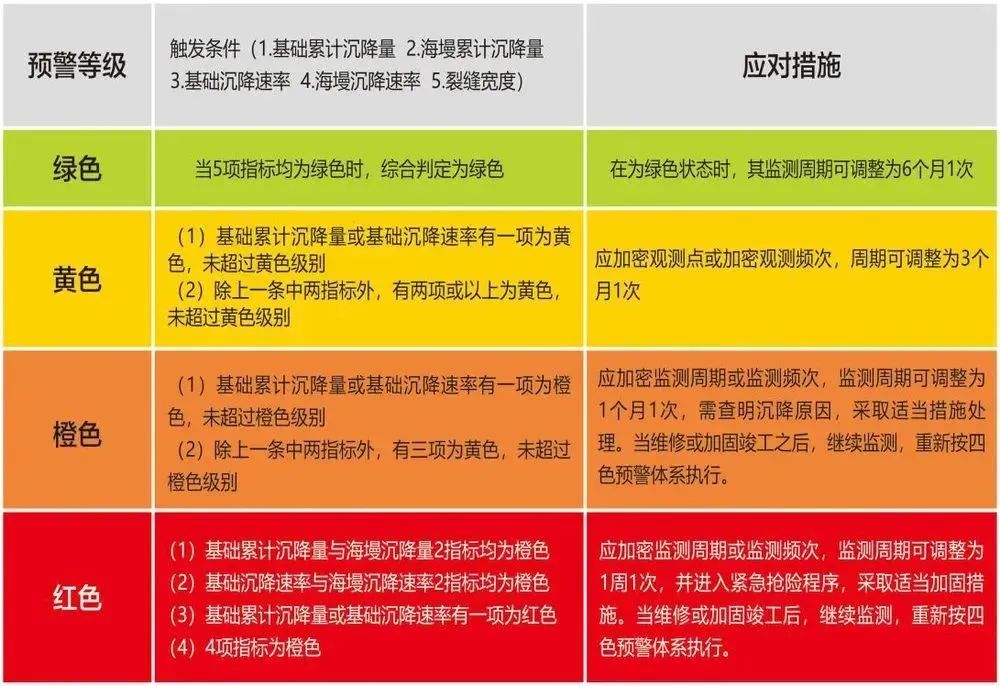

3、“四色”分级预警创新性理念

在坚持不懈持续监测的基础上,西安城墙组织分析20多年积累的监测数据,率先在全国创造性地摸索总结出“四色”分级预警监测体系。按照病害程度从低到高分为绿、黄、橙、红四个险情等级,设置触发预警阈值,对每一种险情等级,制定出相应的应对措施和工作预案,结合定期研判会,使得管理者对城墙的任何变化随时了然于心,防患于未然。

为了解决城墙部分区域不均匀沉降、墙体裂隙臌胀等实际问题,西安城墙管委会有针对性地组建起专家组,与地铁、人防、水务等各部门构建城墙保护快速联动机制,常年坚持定期的专家联席研判制度,通过现场勘察、监测数据分析研判,在最短的时间内形成合适的工作方案,有效避免了大范围、大动作的干预性维修。

西安城墙管理委员会

西安城墙管理委员会